JICA北海道センター所長による講義と日系社会研修の開始

掲載日:2025.07.31

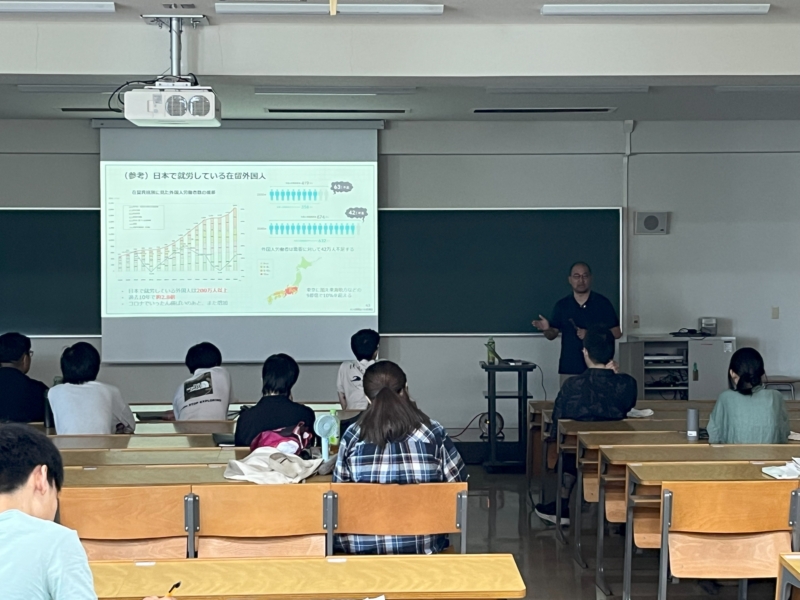

7月24日(木)、「国際関係とメディアコミュニケーションの科学」の前学期最終講義をJICA北海道センターの中川所長が担当されました。

*これまでのJICA職員による同講義の様子はこちらから

中川所長は国際協力の意義について、世界が相互依存的になっており課題が複雑化していること、それに対して発展途上国の支援もめぐりめぐって私たちにかえってくるのだということをお話しくださいました。そして支援はJICAだけではできないこと、様々なセクターが連携し支援ではなく協力ととらえ、新たな価値を生み出すことと考えたいと述べられました。また日本社会の少子高齢化にも触れ、すでに多くの外国人が日本で働くようになっている中で、JICAとしてはこのような外国の方との共生にこれまで培ったノウハウを基に国内の活動にも取り組んでいることなどをご紹介いただきました。

また学生に向けて、国際協力の意味や意義を考えそれを進めるべきかは是非考えてほしい、今後日本の中で働いていたとしても国外の事に関わる機会が必ずあるだろう、その時に是非力を発揮してほしい、と語られ、講義を終えました。

受講した学生からは「少子高齢化が国際協力に与える影響はどのようなものか?」「識字率が低い国にどうやってアプローチしているか?」などの質問がされていました。

講義には、その日から本学受け入れの研修「自然資源管理に向けたGIS、GPS、ドローン等のリモートセンシングの基礎技術」コースが始まったJICA日系社会研修員3名や、マレーシア・サバ大学からの研修生たちも参加しており、中川所長からも「この教室のように、外国籍の方とすでに共生する社会になっている」とお話しされていました。

これまで一連の講義を受けた学生からのフィードバックからは、実際に様々な国際協力の現場で働く方々からのお話しを聞いて国際社会における日本の役割や支援の在り方について深く考える機会となったことがうかがえました。中には、日本のODAが単なる経済援助ではなく平和構築や国際協力のための重要な手段であることを知ったなど、数字だけでは見えてこない国際協力のあり方について学んだ様子もみられました。またその一方で、援助を必要としている国の伝統や文化を守りながら活動することの難しさ、自分たちの経験してきた成功や失敗を押し付けるべきではなくその国の人たちがなりたい姿やあり方にそって協力することが国際関係を向上させる要因であると感じたという感想もあり、この学びがいつかそれぞれの学生たちが出向く現場でいかされていくことを大いに期待させるものとなりました。

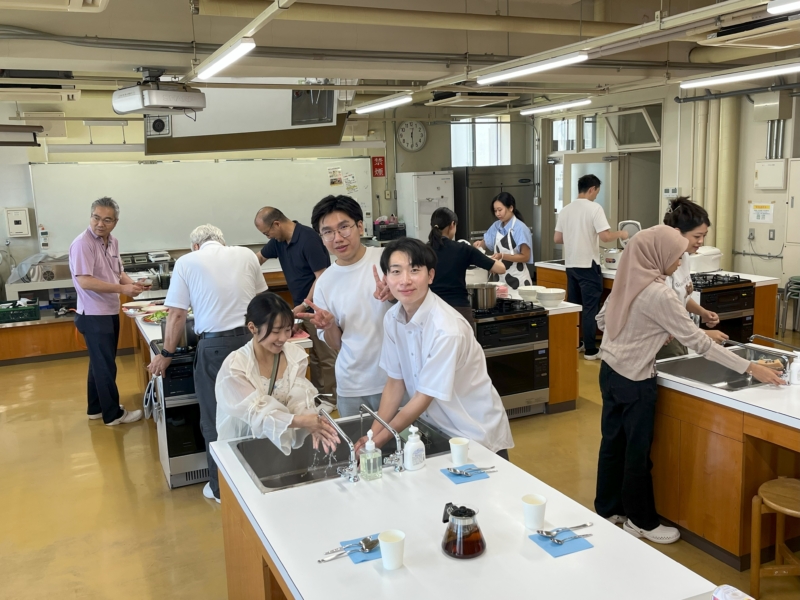

講義終了後、前回のエンパナーダ作りに引き続き株式会社インターリージョン受け入れの日系社会研修員が、中川所長はじめとするJICA職員の方、前述のGISコースの日系社会研修員、サバ大学学生や本学学生などに昼食(チキンカレーとサラダ、コーヒーゼリー)をふるまってくれました。

昼食の交流の中では中川所長の講義の内容についてのお話しや、その日に初めて来学したGISコース研修員の出身国(アルゼンチン、キューバ、コロンビア)についての話、すっかりコミュニティの一員になっているサバ大学の学生の話しなど、みなテーブルごとに和やかに食事と会話を楽しんでいました。

本学ではこのように外国人留学生だけでなくJICAの研修員、協定校からの短期研修学生や研究者など、多くの外国籍の方が共に学んだり生活したりしています。学内で見かけた際にはぜひ挨拶してみたり、ゼミやユニットで一緒になった際にはコミュニケーションを取ってみたり、国際交流の輪を広げてみてください。