2025年度 大学院生留学サポートプログラム報告書 國島梨夢さん

掲載日:2025.11.21

酪農学研究科 酪農学専攻1年 國島 梨夢(Rimu Kunishima)

~留学の概要~

私は、カナダ・サスカチュワン州サスカトゥーンにあるサスカチュワン大学に、9月13日から10月26日までの約6週間、短期留学をしてまいりました。同大学はカナダ西部を代表する総合大学の1つであり、特に農業や動物科学分野の研究が盛んで、私の研究テーマである乳牛や酪農とも深く関わりがあります。

留学先の決定にあたっては、大学院生留学サポートプログラムへの参加を検討していた際に、サスカチュワン大学動物・家禽科学部のDr. Gregory Pennerが来日し、帯広でセミナーを開催されたことが大きな転機となりました。その講演を聴講した際に直接お話しする機会をいただき、留学の受け入れについてお願いをしたことで、今回の訪問が実現しました。

~研究Ⅰ~

研究では、私と同じく修士課程の学生であるCaseyさんに、主に実験手順をレクチャーしていただきました。Caseyさんは「ルーメンプロダクト」と呼ばれる、牛の第一胃(ルーメン)で生成・変化する物質を対象に研究をされています。ここでは、その一環として行われていたコリン注入に関する現場実験について紹介します。

コリンとは細胞膜の構成要素であり、神経伝達物質の材料にもなる重要な栄養素です。通常、経口的に摂取されたコリンはルーメン内で分解され、その効果を失ってしまいます。そこで本実験では、ルーメンフィステルを装着した乳牛を用い、コリン溶液を直接第四胃(アボマサム)に注入する手法が採られていました。(図2)具体的な手技としては、まずチューブをルーメン内で前方に進め、ルーメンピラーと呼ばれる隆起部を回り込みます。その先に「meso-orifice」と呼ばれる小さな開口部があり、そこにチューブを挿入することで、最終的にアボマサムに到達させることができます。私も実際にこの工程を体験し、手でチューブを辿る中でその小さな開口部をはっきりと感じることができました。なお、私は初乳製剤会社の見学に参加していたため立ち会うことはできませんでしたが、注入後は血中のコリンおよびその代謝産物濃度の推移を観察するために、一定時間をおいて採血が行われていました。

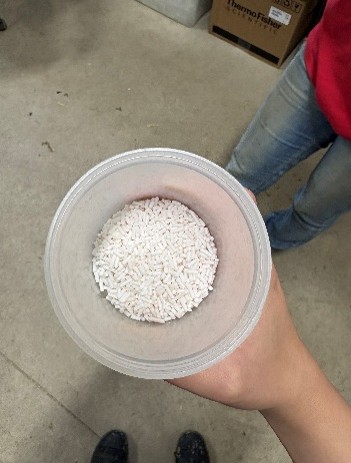

また、実験に関連して、サプリメンタルコリンの一種である「ルーメンプロテクテッドコリン(Rumen-Protected Choline, RPC)」(図1)の実物も見せていただきました。

これは、ルーメン内での分解を防ぐために特殊なコーティングが施された白くて軽い、小さな粒状のサプリメントで、牛が飼料とともに摂取することで第一胃で分解されず、下部消化管まで有効成分が届くように設計されています。ルーメン内で栄養素が失活してしまうという課題を解決するための工夫を実際に目にすることができ、飼料設計や代謝研究の重要性を改めて実感しました。

~研究Ⅱ~

また、惜しくも研究の立ち上げ段階にしか立ち会えていないものの、イタリアからのポスドク研究員であるRiccardoさんが実施する給餌試験にも参加させていただきました。彼も私と同様に10月末までの滞在であったため、現在はカナダの学生たちが引き継いで採材を行っているそうです。

この実験では、アルファルファを主体としたスターター飼料の違いによる子牛の採食量や成長指標への影響を比較するため、複数区に分けた給餌試験が行われていました。(図5)日本で私が現在携わっている、哺育預託牧場における体調不良子牛の疾病予測を目的とした観察・採材を含む試験とも類似点が多く、現地スタッフとの連携の仕方や実験運営の工夫など、学ぶことが多くありました。

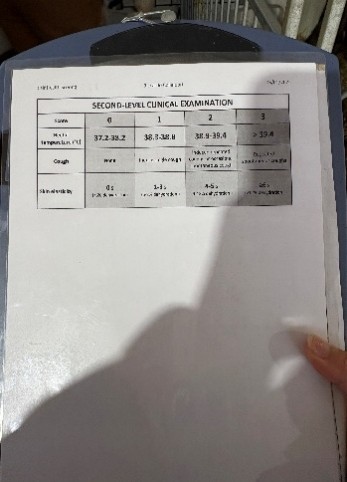

私は現地で、対象牛の臨床スコア評価(図3)や直腸温の計測(図4)、さらに子牛のBCSスコア導入に向けた体重や腹囲、座骨幅などの測定にも立ち会いました。(図6)また、こちらの実験は大学内の農場ではなく、キャンパスから車でおよそ30分の場所にある「Haverland Dairy」という、学外の大規模農場で行っていました。カナダで大学外の農場に足を運ぶ機会があるとは思っていなかったため、実践的な場で学ぶことができたのは非常に貴重な経験となりました。

~授業~

私は、Visiting Research Student(大学院訪問研究学生)としてサスカチュワン大学に所属していたため、正式に授業が組まれていたわけではありませんでしたが、Dr. Pennerが開講していた乳牛管理に関する講義を特別に受講させていただきました。この授業では、哺育期から泌乳期に至る乳牛の発達や栄養管理、さらには分子レベルでの代謝や疾病など、酪農学全体を幅広くカバーする内容が扱われており、大変有意義なものでした。

授業はすべて英語で行われたため、理解には翻訳を用いる必要がありましたが、自分のリスニング力を高める良い機会にもなりました。日本と異なると感じた点として、授業時間が1コマ50分であることが挙げられます。日本の大学では通常90分であるため、短時間で集中が途切れず、効率的に学べると感じました。また、1限目が8時30分開始と早い一方で、その分1日の授業数が多く設定されている印象を受けました。さらに、1科目につき週に3回の講義(座学)と1回の実習が組まれており、日本のように週1回のみ開講されるスタイルとは大きく異なっていました。このように授業の頻度が高いことで、学んだ内容を繰り返し復習しながら深く理解できる点が印象的でした。

加えて、出席に関する考え方も日本とは大きく異なっていました。授業への出席は任意であり、欠席しても特に罰則はありません。その代わり、最終的な成績はテストの成果によって評価されるため、学習は完全に自己責任という印象を受けました。実際、授業中に「もう十分理解した」と感じた学生が途中で退席する場面もしばしば見られましたが、Dr. Pennerはそうした学生にもにこやかに声をかけるのみで、学生の自主性を尊重する姿勢が印象的でした。

~ホームステイ~

私は、自分で CHN(Canada Homestay Network) を通じてホストファミリーとマッチングを行いました。このネットワークは、酪農学園大学の国際交流課でも利用されているものでした。

私を受け入れてくださったのは、ご夫婦と3匹の犬が暮らすご家庭でした。半地下のフロアを自由に使わせていただける環境で、毎日とても快適に過ごすことができました。ペットたちもすぐに私に懐いてくれて、帰宅するとまずお腹を撫でさせてくれる子や、脚の上から離れない子もいて、動物好きの私にとっては本当に癒しの日々でした。

日本へ旅行で訪れたことのあるホスト・グランドペアレンツ(ホストファミリーのおじいさん・おばあさん)が家に来てくださったこともありました。おふたりは、日本での思い出を楽しそうに話してくれて、どんな私の行動もまるで本当の孫のように温かく見守り、可愛がってくださいました。

~休日~

休日には、さまざまなアクティビティを楽しみました。特に印象に残っているのは、現在市内で一人暮らしをしているホストシスターに誘ってもらい、サスカチュワン大学の公式スポーツチーム「Huskies(ハスキーズ)」の男子フットボールの試合を観戦したことです。彼女は私と年齢が近く、以前から「いつか日本に行ってみたい」と話しており、いつか日本で再会できる日を心待ちにしています。

また、大学内の ISSAC(International Student and Study Abroad Centre) という、国際留学生のサポートを行う機関で開催されたイベントの参加を通じて、友人ができました。その友人とダウンタウンへ遊びに行き、映画館で 『鬼滅の刃(Demon Slayer)』 を鑑賞したことが印象に残っています。私自身はストーリーを詳しく知っているわけではありませんでしたが、友人も同じように作品を楽しんでおり、サスカトゥーンにも日本のアニメ文化を愛する人々がいることをとても誇らしく感じました。遊びに行く前、私は友人に「私はあまり英語が得意ではないし、うまく会話ができないかもしれないけれど大丈夫?」と正直に伝えました。すると彼女は、「私もここに来たばかりの頃は同じだったから、その気持ちが本当によくわかるよ」と、優しく声をかけてくれました。彼女も第二言語として英語を学んでいる学生だったからこそ、私の不安に共感し、気持ちを汲み取ってくれたのだと思います。その温かい言葉にとても励まされ、今でもそのときのうれしさをはっきりと覚えています。

~まとめ~

今回の留学を通して、研究・授業・生活のすべてにおいて新しい学びと発見がありました。

特に、異なる環境で同じ畜産分野を学ぶ学生や研究者と関わる中で、自分の研究テーマをより多角的に捉える視点を得ることができました。また、英語でのコミュニケーションを通じて、自分の考えを伝える難しさと同時に、その大切さを改めて実感しました。どんな時も優しく受け止め、わかりやすく伝えようとしてくださった皆様には心から感謝しています。この経験を通して、私自身も帰国後は日本に来る海外の方々と積極的に交流し、支える立場にもなりたいという思いが強くなりました。

そして今回、大学院生留学プログラムを利用して留学したのは、私でまだ2人目でした。

前例が少ない中での留学であり、渡航経験もない中、自身での手続きやアポイントの取得など、分からないことも多くありました。しかし、実際に進めていく中で、想像以上に多くの方が助けてくださり、人として大きな成長と達成感を得ることができました。この報告書を読んで留学を考えている大学院生の方がいれば、ぜひこの機会を前向きに活用してほしいと思います。きっと新しい出会いや学びが、自分の将来に大きな力を与えてくれるはずです。

ホストファミリーや友人との出会いも含め、この6週間は私の人生の中でも最もかけがえのない時間となりました。

最後に、本留学の実施に際し、ご支援とご助言を賜りました皆様に深く御礼申し上げます。

皆様のお力添えがなければ、この貴重な経験を得ることはできませんでした。この場を借りて、改めて感謝の意を表します。今後は、この経験を糧に、国内外を問わずより広い視野で研究に取り組んでいきたいと思います。